Système

urinaire

les Reins

Tension sous contrôle

les Reins

Tension sous contrôle

|

|

|

|

|

|

|

Tension

sous contrôle

Nos

reins ne se contentent pas d'épurer le sang. En ouvrant

plus ou moins les manettes de vidange, ils régulent aussi la pression dans

nos artères.

Entre

14 et 11 de tension, à l'instant où le coeur expulse le sang

dans les artères. De 7,5 à 8 dans l'intervalle, entre deux

battements cardiaques.

C'est, chez l'adulte, la pression artérielle

idéale, exprimée en centimètres de mercure. Pas trop

basse, pour bien irriguer le cerveau. Pas trop haute, afin de ménager

le coeur et les artères. Une valeur parfaite, stable d'un jour à l'autre...

Qu'aident à maintenir, dans les coulisses, deux acteurs discrets :

les reins.

Pas étonnant qu'on les voie peu sur le devant de la scène

: ils sont moins expansifs que d'autres, comme le cœur. Mais néanmoins

très efficaces.

Leur objectif quotidien, en l'occurrence, est clair : garder constant le

volume de sang dans le corps.

Aux alentours de 5 litres pour un homme adulte.

Pas

plus, car cela ferait automatiquement grimper la pression du liquide dans les

conduits. Pas moins non plus.

Et pour ce faire, les reins disposent d'un moyen

drastique : ils contrôlent les sorties. Comme pour un réservoir

dont il faudrait maintenir le niveau, ils ouvrent ou ferment les vannes.

Le

volume du sang tend à croître, et avec lui, la pression artérielle

? Ils augmentent la quantité de sel, et plus précisément,

celle du sodium, relargué dans les urines. Et qui dit sodium dit eau

: car la nature est ainsi faite que cette dernière a tendance, inexorablement, à suivre

le sel.

S'ils contrôlent les manettes de vidange, les reins seraient bien

incapables d'assumer leur rôle seuls. D'autres acteurs leur soufflent

leur texte.

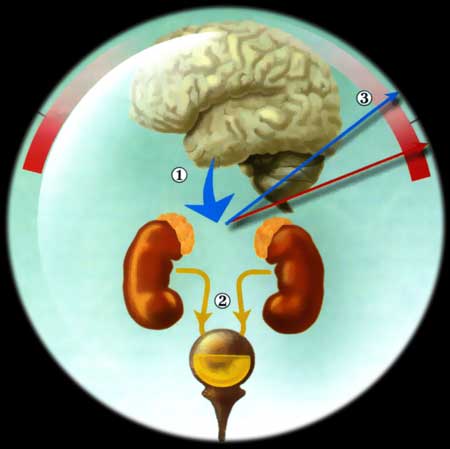

Le cerveau, d'abord. Celui-ci est informé par ses sentinelles,

les barorécepteurs,

postés dans les grosses artères du cou et du thorax.

Ces petits

capteurs détectent les variations de tension.

La pression monte? Alerté,

le cerveau modifie la fréquence des influx nerveux envoyés aux

reins. La réaction des petites artères rénales est immédiate

: elles se dilatent. Du coup, les reins filtrent plus de sang. De l'eau et

des sels partent en quantité dans les urines.

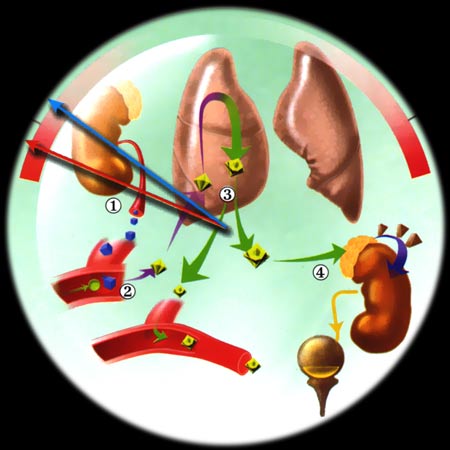

2 Il ordonne alors aux reins de filtrer davantage de sang, pour produire plus d'urine.

3 Conséquence : l'eau prélevée par les reins diminue d'autant le volume sanguin. La tension redescend dans les artères.

Un deuxième mécanisme intervient, de loin le plus alambiqué. Et riche en protagonistes.

Cette fois-ci, tout part des reins. Car, eux aussi peuvent détecter les variations de pression du sang qui les irrigue. Ils contiennent, dans la paroi de certaines de leurs petites artères, des cellules faites pour cela.

Sensibles à l'étirement, elles réagissent au quart de tour.

La pression sanguine baisse ? Aussitôt, elles relarguent par paquets une enzyme, la rénine. Qui va gagner la circulation sanguine. Le début d'un long périple, riche en rebondissements...

Premier acte : à peine débarquée dans le sang, la rénine rencontre un autre protagoniste : l'angiotensinogène. Né dans le foie, il circule dans le sang et n'a aucune propriété notable. En somme, il a tout pour passer inaperçu... Sauf, justement, en présence de rénine. Sous son action, l'angiotensinogène se métamorphose en un troisième acteur, l'angiotensine I. Qui, tout comme le précédent, passerait assez inaperçu... S'il n'était, à son tour, transformé, dans les poumons principalement, en un quatrième protagoniste : l'angiotensine II. Cette fois, l'effet est immédiat.

Deuxième acte, donc : l'angiotensine II entre en action.

Ses cibles principales? D'abord, elle contracte la paroi des vaisseaux sanguins, qui rétrécissent. Comme le diamètre des canalisations sanguines a diminué, la pression remonte.

Mais ce n'est pas tout. L'angiotensine II active aussi deux glandes, qui surplombent les reins : les surrénales.

Troisième acte. Stimulées, les glandes surrénales déversent à présent, dans le sang, une puissante hormone, l'aldostérone. L'action se ralentit. L'hormone prend son temps; pour agir, il lui faudra de quelques heures à quelques jours. Retour sur les reins : c'est là que l'aldostérone intervient, en diminuant la quantité de sel – et donc d'eau –éliminée dans l'urine.

Moins d'urine, plus de sang... Et la pression artérielle remonte. La boucle est bouclée.

Pourtant, l'aldostérone n'a pas toujours le dernier mot. Elle est parfois supplantée par l'un de ses grands rivaux, produit par les deux oreillettes du coeur.

Son nom, « facteur natriurétique auriculaire », trahit bien son rôle :

« natriurétique » signifie littéralement « qui produit de l'urine salée ».

Il est libéré lorsque les parois des oreillettes sont étirées, plus qu'à l'accoutumée, par une pression sanguine excessive. Quel est le rôle exact de ce dernier protagoniste ? Beaucoup d'inconnues subsistent. Une chose est claire : il s'oppose à la rénine et à l'aldostérone. Sous son influence, davantage d'eau et de sel est donc relargués dans la vessie. Et la pression artérielle diminue.

C'est ainsi, par un subtil rapport de force entre protagonistes, que les reins ajustent la pression artérielle. Au jour le jour. Un mécanisme parfait.

À moins que d'autres éléments, imprévus, ne le dérèglent.

Comme chez les personnes hypertendues.

La raison ? Parfois, un problème de dosage de la rénine. Mais c'est rare. La plupart du temps, les causes de l'hypertension restent obscures... Et les reins, impuissants.

2 Il demande donc aux reins de produire moins d'urine, pour limiter la quantité d'eau prélevée.

3 Le volume de sang ne tarde pas a remonter. La tension se relève.

2 qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine I.

3 Dans les poumons, celle-ci se transforme en angiotensine II, substance qui contracte les vaisseaux.

4 Elle active aussi, dans les glandes surrénales, la production d'aldostérone, une hormone qui incite les reins à produire moins d'urine.