Système

urinaire

les Reins

Les gardiens de la stabilité

les Reins

Les gardiens de la stabilité

|

|

|

|

|

|

|

Les

gardiens de la stabilité

Réduire les reins à deux simples filtres, aussi performants soient-ils,

serait vraiment injuste. Car c'est méconnaître leur rôle dans l'équilibre

des sels et de l'acidité du sang.

Sans être fausse, l'image est réductrice. Certes, ils filtrent jour et nuit le plasma sanguin. Et rejettent, dans l'urine, les toxines qui l'encombrent. Mais les reins font bien plus que cela. Les reins, ou le rein. Car s'ils fonctionnent en général par paires, chacun d'eux pourrait, à lui seul, couvrir les besoins du corps.

Parmi ses multiples missions :

assurer l'équilibre en eau. Faire en sorte que le volume de liquide rejeté corresponde à celui qui est absorbé. Une question de bon sens. pour qui ne veut ni gonfler comme une bombe à eau, ni se flétrir comme un fruit sec.

Les reins, bien sûr, sont incapables d'augmenter, à eux seuls, le volume d'eau que contient le corps. Pour cela, il vous faudra boire. En revanche, ce sont eux qui en rejettent environ 60 %, sous forme d'urine.

La régulation se fera donc, pour l'essentiel, en ouvrant plus ou moins le robinet rénal.

Une hormone a, sur lui, une influence énorme : l'hormone antidiurétique, ou ADH.

Son rôle? Ordonner aux reins de réabsorber un maximum d'eau, et d'excréter de l'urine concentrée. Elle rend en effet plus perméables à l'eau les tubules qui, dans les reins, produisent l'urine. Des tubules qui laissent donc l'eau du plasma filtré rejoindre les capillaires rénaux qui les entourent. Conséquence : l'urine se concentre.

Durée minimale pour « éliminer » l'eau d'une chope : 30 minutes, le délai nécessaire pour inhiber la libération de l'ADH.

LES

REINS NE SONT PAS DE SIMPLES ROBINETS

Les

reins ne se contentent pas de jouer les « robinets ». Ils régulent aussi la

concentration des différents sels et ions que contiennent les liquides de

l'organisme.

L'objectif ?

Conserver le juste équilibre entre l'eau et les substances qu'elle

contient. Cela, grâce à des récepteurs spécifiques (osmorécepteurs), qui détectent

les variations de concentration des éléments dissous.

Si leur concentration

augmente, ces récepteurs déclenchent la sensation de soif. Et de l'ADH est

alors libérée.

Si

notre corps se soucie tant de la quantité de sels qui circule,

c'est parce qu'ils ont une importance capitale. Ce sont eux, en effet, qui

fournissent les

minéraux qui nous permettent, entre autres, de stimuler nos muscles, de sécréter

différents liquides ou de faire fonctionner la membrane de nos cellules.

Les reins les réabsorbent normalement à plus de 99 %, mais ce

pourcentage varie selon les besoins immédiats de l'organisme.

Le sodium est l'un des sels les plus importants. C'est aussi le plus familier,

celui qu'on trouve sur toutes les tables. Ce cation est le plus abondant du

liquide extracellulaire (sang, lymphe...).

Nos reins en filtrent environ 600

g par jour, soit près de dix fois la masse totale contenue dans le corps.

Et près de 100 fois la ration alimentaire normale.

Cela, grâce à des ajustements immédiats du volume d'eau. Un équilibre permanent, auquel est associé le contrôle de la pression artérielle et du volume sanguin. Et c'est l'aldostérone, une hormone sécrétée par la glande surrénale, qui maintient cet équilibre.

Les reins absorbent, quoi qu'il arrive, 75 à 80 % du sodium contenu dans le plasma qu'ils ont filtré. Mais lorsque la concentration d'aldostérone est élevée, la majeure partie du sodium restant est activement réabsorbée dans les tubules. L'eau suit, si cela est possible. C'est-à-dire si l'ADH a, par ailleurs, augmenté la perméabilité des tubules.

Si le sodium domine dans le sang ou la lymphe, son royaume s'arrête aux portes des cellules. Car les liquides qu'elles renferment contiennent surtout un autre cation : du potassium. Un élément vital pour nos cellules nerveuses et musculaires, et qui intervient dans la synthèse des protéines.

Notre corps régule sa quantité avec soin, car il peut aussi être extrêmement toxique.

Tout excès accroît en effet l'excitabilité des neurones et des fibres musculaires. Et perturbe le rythme cardiaque. Comme pour le sodium, ce sont les reins qui équilibrent le potassium. Avec, toutefois, une différence

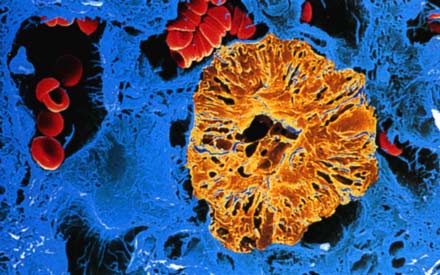

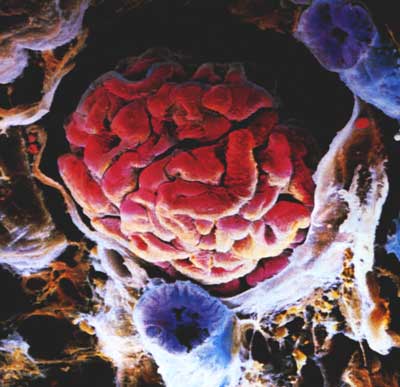

(Coupe transversale d'un tubule, entouré de capillaires).

L'aldostérone, hormone régulatrice du sodium, contrôle aussi le potassium. Ces deux sels restant, dans les reins, intimement liés.

Pour maintenir l'équilibre électrique des liquides, les tubules collecteurs des reins sécrètent un ion potassium chaque fois qu'ils réabsorbent un ion sodium. La concentration du potassium diminue donc à mesure que s'élève celle du sodium.

Un mécanisme qui s'ajoute à deux autres facteurs.

Le premier est la concentration de potassium dans les cellules des tubules (plus elles en contiennent, plus elles en sécréteront)

le second est l'acidité du liquide extracellulaire, qui a tendance à ralentir la sécrétion.

L'acidité des liquides a bien d'autres conséquences. Elle influence, en fait, presque toutes les réactions biochimiques qui le font fonctionner. Elle constitue donc un paramètre majeur. Un paramètre placé, lui aussi, sous le contrôle des reins. Car eux seuls peuvent débarrasser notre corps des acides que le métabolisme des cellules accumule. Sauf peut-être l'acide carbonique, qui s'évacue, dans les poumons, sous forme de gaz carbonique. Ce sont encore les reins qui régulent la quantité de substances alcalines qui voyagent dans le sang. Des substances qui, comme les bicarbonates et certains phosphates, neutralisent les acides.

Nos reins, pour ce travail, ont deux cartes maîtresses : l'excrétion d'ions hydrogène dans l'urine (c'est la présence de ces ions qui donne à une solution son caractère acide) et la production d'ions bicarbonate.

DE

L'EQUILIBRE DES VOLUMES ET DES CONCENTRATIONS

Inversement, elles doivent renouveler, en permanence, le réservoir alcalin de bicarbonates. Opération complexe, car les cellules tubulaires sont quasi imperméables aux ions bicarbonates que contient le plasma filtré. Elles ne peuvent donc pas les réabsorber.

Les reins ont heureusement plus d'un tour dans leur sac. Et c'est par un moyen détourné qu'ils vont récupérer le bicarbonate filtré.

Comment ? En dissociant de l'acide carbonique produit dans les cellules tubulaires. Cette dissociation libère justement des ions bicarbonates, accompagnés, malheureusement, d'ions hydrogène.

Les cellules tubulaires envoient donc, vers le sang, le bicarbonate qu'elles ont produit, et rejettent l'hydrogène dans l'urine. Celui-ci réagit alors avec les ions bicarbonates filtrés, que le rein ne peut réabsorber, pour produire de l'eau.

Bilan : pour chaque ion bicarbonate qui « disparaît » dans l'urine, un ion bicarbonate, produit dans les cellules tubulaires, entre alors dans le sang. Le mécanisme est certes tortueux, mais efficace.

Equilibre des volumes d'eau, des concentrations en sels, de l'acidité du sang : les reins pourraient en rester là. C'est mal les connaître. Car ils produisent aussi l'hormone éry<<thropoïétine, qui stimule la formation des globules rouges dans la moelle rouge des os. Ils transforment enfin la vitamine D en sa forme active. Comme s'ils tenaient, coûte que coûte, à nous prouver qu'ils sont bien irremplaçables.

Les tubules (en bleu) ne laisseront passer que la quantité de substances qui convient à notre sang.<